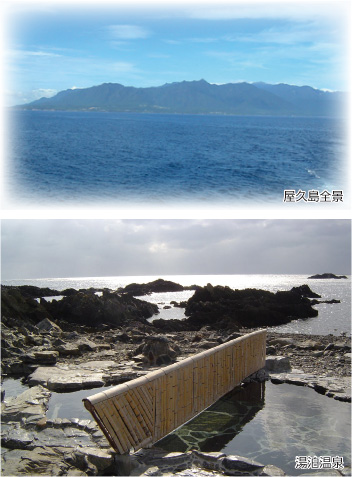

鹿児島県の島としては、奄美大島に次いで2番目に大きく、日本全国でも5番目に大きな島です。(北海道・九州・四国・本州を除く)

島の中央部にあたる宮之浦岳を含む屋久杉生林や西部林道付近など、島の面積の約21%にあたる107.47k㎡が1993年ユネスコの世界自然遺産に登録されました。

島の中央部にあたる宮之浦岳を含む屋久杉生林や西部林道付近など、島の面積の約21%にあたる107.47k㎡が1993年ユネスコの世界自然遺産に登録されました。

島の中央部には九州最高峰の宮之浦岳がそびえ、100m級の山々を擁することから「洋上のアルプス」とも呼ばれています。

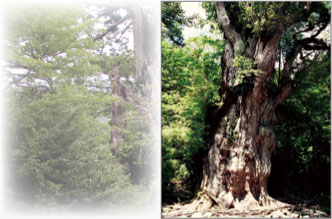

原生林には縄文杉をはじめ樹齢数千年の屋久杉の大木が自生しています。 樹齢1000年を超える屋久杉が美しい自然景観を生み出し、亜熱帯から亜寒帯までの植物が平地から山頂へと、連続的に分布する植物の垂直分布がみられます。

原生林には縄文杉をはじめ樹齢数千年の屋久杉の大木が自生しています。 樹齢1000年を超える屋久杉が美しい自然景観を生み出し、亜熱帯から亜寒帯までの植物が平地から山頂へと、連続的に分布する植物の垂直分布がみられます。

島は周囲約132㎞。火山島ではなく、大部分は花崗岩からなっています。中央には日本百名山のひとつで、九州最高峰の宮之浦岳(1,936m)がそびえています。海から吹く湿った風がこれらの山にぶつかり、「屋久島は月のうち、三十五日は雨」と言われるほど雨が多い島です。

年間降水量は平地で4,000mm、山地では8,000~10,000mmにも達します。 亜熱帯地域に位置する島でありながら、2,000mm近い山々があるため、亜熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な植物が確認されています。

島の中心には、日本最南端の高層湿原である花之江河、小花之江河が存在するほか、山頂付近の年間平均気温は約5℃であるため積雪が観測されており、日本国内において積雪が観測される最南端となっています。 こうした条件により、豊富な流水や湧水に恵まれ、1985年に宮之浦岳流水は、名水百選に選ばれています。

2007年には日本の地質百選にも選定されました。

年間降水量は平地で4,000mm、山地では8,000~10,000mmにも達します。 亜熱帯地域に位置する島でありながら、2,000mm近い山々があるため、亜熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な植物が確認されています。

島の中心には、日本最南端の高層湿原である花之江河、小花之江河が存在するほか、山頂付近の年間平均気温は約5℃であるため積雪が観測されており、日本国内において積雪が観測される最南端となっています。 こうした条件により、豊富な流水や湧水に恵まれ、1985年に宮之浦岳流水は、名水百選に選ばれています。

2007年には日本の地質百選にも選定されました。

屋久島には野生哺乳類として、ヤクザル・ヤクシカ・コウベモグラ・ジネズミ・コイタチ・コウモリ数種が生息しています。北部の永田いなか浜は世界有数のウミガメの産卵地であり、ラムサール条約登録湿地となっています。

ウミガメは海洋に生息する数少ない「は虫類」の仲間です。

温帯から熱帯を中心に、暖かい海域に生息しており、現在世界には8種類のウミガメがいます。

屋久島の海に生息するのはアカウミガメ・アオウミガメの2種類です。

ヤクシカは屋久島だけに生息するニホンジカの亜種です。 日本に生息するニホンジカの中では一番小さく、体重は30~50㎏です。体の色は濃い茶色で角の枝分かれも少なく、短いです。海岸近くから山頂まで、森や草地で見ることができます。 トレッキング等に参加すると、かなりの確率で出会うことができます。

ヤクザルは屋久島だけに生息するニホンザルの亜種です。他の地域にすむニホンザルに比べて体が小さく、ずんぐりしています。体の色は灰色がかっていて、長く粗い毛がびっしり生えているという特徴があります。 森の中で群を作って生活しています。1つの群は20~25頭ほどで、屋久島全体で5,000~10,000頭ほど生息していると言われています。トレッキング等に参加すると、かなりの確率で出会うことができます。

現在確認されている屋久杉の中では最大。斜面に立ち、幹の大きさの割には樹高はそれほど高くなく、どっしりとした感じを受けます。縄文時代からの生きた化石であることから、この名がついたと言われています。

屋久島を訪れる人のほとんどが逢いに行く、屋久島のシンボル的存在です。

どっしりとしたその風格から、太古の昔より屋久島の森を見守り続けているのがわかります。 縄文杉の幹の太さは、大人10数人が手を伸ばして、やっと届くほどです。

どっしりとしたその風格から、太古の昔より屋久島の森を見守り続けているのがわかります。 縄文杉の幹の太さは、大人10数人が手を伸ばして、やっと届くほどです。

切り口の周囲が13.8mもある屋久島最大の切り株で、約300~400年ほど前に伐採されたと推定されています。

切り株の中は空洞で、株のつけ根から清泉がわき出ています。内部はおよそ10畳くらいの広さがあります。

切り株の中から上を見上げると、切り口がハート型になっているのが特徴です。

屋久島を世界に紹介した植物学者のウィルソン博士に発見されたことにちなみ、ウィルソン株と名付けられました。

宮之浦川の支流、白谷川の上流にあります。屋久島の照葉樹林帯を代表するイスノキ、ウラジロガシ、タブノキなどの大木が見られるとともに、ヤクスギ林帯を代表するスギ、ツガ、モミなどの大木も見られます。

渓流沿いにはサツキ、ホソバハグマ、ヤクシマショウマなどのみごとな群生を作っています。

目玉は推定樹齢3000年の弥生杉、奉行杉、七本杉等の太い屋久杉も見られます。花崗岩の隙間を流れ落ちる、飛流おとし等の見事な滝も見られます。苔むした太古の森を体で感じてみましょう。

林の中はいくつものコースに分かれ、ヤクスギ林帯を代表するスギ、ツガ、モミなどの大木が見られます。

屋久杉は推定樹齢1800年の仏陀杉をはじめ、三根杉・母子杉・天柱杉などの巨木が見られます。

山頂付近はヤクシマシャクナゲやハイノキの藪になっていて、花の季節には美しく咲き誇ります。山頂には高さ40mにおよぶ花崗岩の柱が立っていて、天柱石と呼ばれています。蛇紋杉の倒木の上にはもう次世代の木々が芽生えています。

屋久島で唯一、海岸線から世界遺産に指定されている地域です。絶熱危惧種ヤクタネゴヨウの自生地として最大の地域で、標高300mより上には多くのゴヨウマツが見られます。昔、人が住んでいた地域もあり、炭焼きの跡なども見られます。

ジャングルのように広がるガジュマルの木や、ヤクザル・ヤクシカなどの出会いも期待できます。

レンタカーを借りるか、ツアーに参加することをおすすめします。

宮之浦港近くにある、屋久島をまるごと学べる施設。70ミリフィルムの迫力ある大型映像(1日8回/上映時間25分)やパネル模型などを展示して、屋久島の自然・生活・文化を紹介しています。

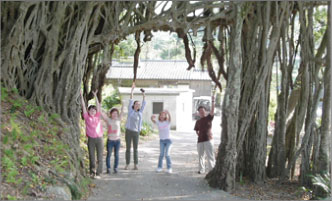

タコの足の様に気根を垂れたガジュマルは亜熱帯産クワ科の植物で、屋久島で多く見られます。

中間川のたもとには、樹齢300年といわれる屋久島最大のガジュマル(天然記念物)が気根を垂れ、小道をアーチ型にまたいでいます。中間橋の下流に川をかぶるように数本のガジュマルが茂り、昼尚暗いジャングルを思わせます。

里にある滝の中では一番大きく、88mの落差を豪快に流れ落ちています。滝壺の前まで歩いて行けるので、マイナスイオンをたっぷり間近で感じることができます。橋の近くでは水辺の野鳥とも出会えるかもしれません。山内の散策とともに、是非訪れて頂きたい場所です。

落差60mの滝です。滝の左側には250m×350mに達する、巨大な花崗岩の一枚岩があります。

展望台は標高270mにあり、滝の反対側では原集落と太平洋が一望できます。