大型の木造家屋89棟の「合掌造り」の集落です。

「合掌造り」とは、勾配が60度に急傾斜している屋根を丈夫にするためのサシという特殊構造を用いた切妻屋根茅葺木造家屋のことで、豪雪などの自然環境に耐え、養蚕に必要な空間を備えた効率的な造りになっています。

これらの集落は日本有数の山岳・豪雪地帯にあり、釘やカスガイを使わない建築様式、板壁の使用、年中焚かれるいろりの煙が果たす防虫効果など、厳しい地形と気候風土の中で培われた独特の伝統的生活様式の知恵が終結され、「日本の故郷」ともいえる独特の文化を形成しています。

「合掌造り」とは、勾配が60度に急傾斜している屋根を丈夫にするためのサシという特殊構造を用いた切妻屋根茅葺木造家屋のことで、豪雪などの自然環境に耐え、養蚕に必要な空間を備えた効率的な造りになっています。

これらの集落は日本有数の山岳・豪雪地帯にあり、釘やカスガイを使わない建築様式、板壁の使用、年中焚かれるいろりの煙が果たす防虫効果など、厳しい地形と気候風土の中で培われた独特の伝統的生活様式の知恵が終結され、「日本の故郷」ともいえる独特の文化を形成しています。

合掌造り家屋がまとまって残り、良好に保存された周囲の自然環境と共に、かつての集落景観を保存する集落の普遍的価値が、世界遺産として評価を得ました。いまでは道路も整備され、冬でも訪れることができます。

国指定重要文化財。築後約300年が経過した今も生活が営まれ続けている、白川郷の代表的茅葺合掌造り住宅です。間口14間、奥行き7間の建坪は白川村に残された合掌造りの家屋の中で、最も大きいものです。

庭や生垣、周囲の田畑や水路などの周辺環境の保存状態も良いことで知られ、代表的な合掌家屋として御母衣の旧遠山家と並び称される、風格と美しさを誇っています。

庭や生垣、周囲の田畑や水路などの周辺環境の保存状態も良いことで知られ、代表的な合掌家屋として御母衣の旧遠山家と並び称される、風格と美しさを誇っています。

160年以上の歴史を刻む、風格のある合掌造りの民家。

和田家より分家して居を構えたのが、神田家の始まりです。1850年ころ建築されたと推定されていますが、間取りの発達や小屋組みの大工の手跡の多さから、合掌造り家屋のなかでも非常に高い完成度を誇っています。

5層建て合掌造り家屋。平成13年に80年ぶりに行われた屋根の葺き替えの模様がテレビで放映され、話題になりました。250年続く旧家で、初代から3代目までは医者でした。そのため江戸期の医療器具が残され、展示されています。

4層建ての、和田家と並ぶ白川郷の代表的な切妻合掌造り家屋です。衣食住に関する資料が展示公開されています。

旧遠山家の家屋は建築年代が文政10年頃で、能登の大工によって建てられたものです。

その後一度改築され、150年たった今も屋内は黒光りし、外観はどっしりとした威容を誇っています。

1階部は居住、2~4層は養蚕スペースとなっており、床下では火薬の原料となる焔硝づくりが明治20年まで行われていました。

1階部は居住、2~4層は養蚕スペースとなっており、床下では火薬の原料となる焔硝づくりが明治20年まで行われていました。

江戸時代末期に、高山の大工副棟梁与四郎によって建てられました。客間である「でい」が「口のでい」「奥のでい」と3室に分かれており、南側と表側の一部が庭に面して回廊になっているのが、大きな特徴です。

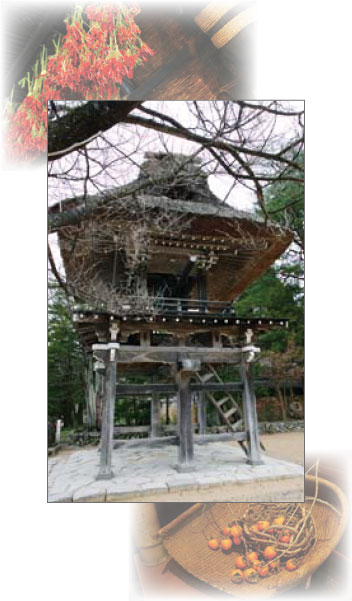

屋根は茅葺きですが、1階に板庇をつけた珍しい建築物。亨和2年に加藤定七により、延べ人数1,425人を要して建てたと言われています。梵鐘は第二次世界大戦時に供出されたため、現在の物は戦後に作られたものです。

文化3年より欅材の伐採に着手し、20年近い歳月を経た文政10年に、高山の大工水間宇助により延べ9,191人を要して建築されたと言われています。

正面(西)及び南・北に縁側があり、南側奥が花立部屋、北側は半鐘部屋、東億側には後堂、中央部は2間で手前に外陣、その奥に一段高くして内陣があります。向拝の龍頭の彫刻などに細工師のすぐれた技術をうかがうことができます。

正面(西)及び南・北に縁側があり、南側奥が花立部屋、北側は半鐘部屋、東億側には後堂、中央部は2間で手前に外陣、その奥に一段高くして内陣があります。向拝の龍頭の彫刻などに細工師のすぐれた技術をうかがうことができます。

昭和43年に地区住民が集団離村した際、歴史民俗資産の散逸を惜しんで白川村が3戸の合掌造りを譲り受け、現在の小呂に移築しました。以後、数年かけて村内各地の合掌家屋を当地に移転し、「白川郷合掌村」とオープンしました。その後も整備を継続し、名称も変更しつつ、合掌造り家屋25棟に「ふるさと体験館」を加えた「合掌造り民家園」として、現在にいたります。

合掌造り家屋の集まる萩町集落、その集落を一望できる絶好の場所のひとつが「城山天守閣」の展望台。

視界の中央にどっしりとした、切妻合掌造りの和田家を配した静かな萩町のたたずまいが、四季折々の自然に彩られ、まるでおとぎ話の世界にいるような感動を与えます。

視界の中央にどっしりとした、切妻合掌造りの和田家を配した静かな萩町のたたずまいが、四季折々の自然に彩られ、まるでおとぎ話の世界にいるような感動を与えます。

※展望台は無料開放している私有地です。公共の施設ではありません。利用の際は節度あるマナーにご協力ください。

毎年秋に五穀豊穣・家内安全・里の平和を祈願する「どぶろく祭り」が盛大に行われます。秋に行われる白川郷ならではの歴史あるお祭りです。「どぶろく」を神様にお祀りします。

白川村の各神社で御神幸、獅子舞、歴史と民話にまつわる民謡や舞踊などの神事が繰り広げられる、歴史と伝統がある独特のお祭りです。祭礼に神酒として「どぶろく」が用いられ、人々にも振舞われるのが最大の特徴です。

白川村の各神社で御神幸、獅子舞、歴史と民話にまつわる民謡や舞踊などの神事が繰り広げられる、歴史と伝統がある独特のお祭りです。祭礼に神酒として「どぶろく」が用いられ、人々にも振舞われるのが最大の特徴です。

※開催日程等につきましては、各自にてご確認ください。

毎年、秋になると白川郷では五穀豊穣・家内安全・里の平和を祈願して神様に「どぶろく」を捧げるお祭りが行われます。「どぶろく祭り」の概要や変遷、神事のありさまなどを、人形や模型を使って再現した展示・資料館。貴重な資料や遺物が大切に保存され、展示されています。

雪が降り積もり、静けさがしみわたる白川郷がライトアップされ、ひときわ美しく浮かびあがります。

2月を中心に夜のとばりが降りると同時に、白川郷が美しい照明の中に浮かび上がります。

冬期に白川郷を訪れた人々を感動とともに、幻想の世界へと誘います。